Saviez-vous que Peter Jackson avant de réaliser le Seigneur

des anneaux fut un réalisateur de film gore à très petit budget ? (Voir par

exemple "Braindead" ou "Bad Taste"…) Autre

film bien adapté à notre sujet du jour: "Sweeney Todd, le diabolique

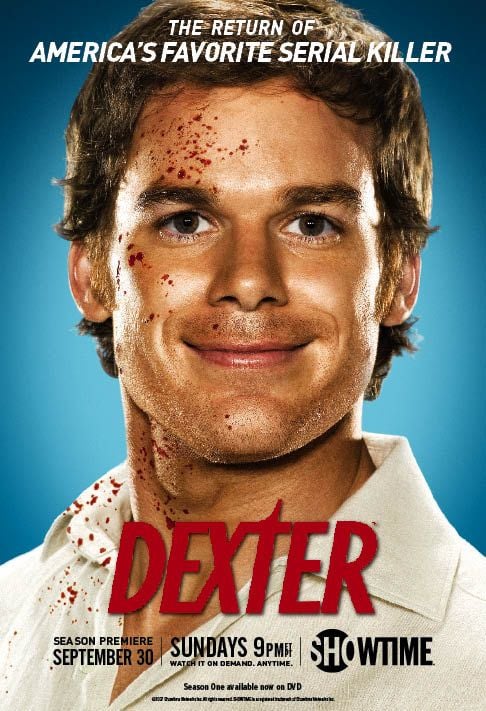

barbier de Fleet Street" de Tim Burton. Et que dire encore de la série Dexter,

où le personnage principal est un expert de l’analyse des tâches de sang et

également un tueur en série. Vous l'aurez deviné, notre sujet du jour est le sang. Star des films d’horreur, sa couleur rouge vif met nos sens en

alerte, et suffit à faire détourner le regard des plus sensibles (C’est

d’ailleurs pour cela que les orcs ont le sang noir et non rouge dans le Seigneur des anneaux : on évite

ainsi l’interdiction du film au moins de 12 ans ...). Mais à quoi est due cette

couleur si intense ? Et pourquoi le sang non oxygéné des veines est-il

toujours représenté plus sombre ou plus bleu que le sang oxygéné des

artères ?

Saviez-vous que Peter Jackson avant de réaliser le Seigneur

des anneaux fut un réalisateur de film gore à très petit budget ? (Voir par

exemple "Braindead" ou "Bad Taste"…) Autre

film bien adapté à notre sujet du jour: "Sweeney Todd, le diabolique

barbier de Fleet Street" de Tim Burton. Et que dire encore de la série Dexter,

où le personnage principal est un expert de l’analyse des tâches de sang et

également un tueur en série. Vous l'aurez deviné, notre sujet du jour est le sang. Star des films d’horreur, sa couleur rouge vif met nos sens en

alerte, et suffit à faire détourner le regard des plus sensibles (C’est

d’ailleurs pour cela que les orcs ont le sang noir et non rouge dans le Seigneur des anneaux : on évite

ainsi l’interdiction du film au moins de 12 ans ...). Mais à quoi est due cette

couleur si intense ? Et pourquoi le sang non oxygéné des veines est-il

toujours représenté plus sombre ou plus bleu que le sang oxygéné des

artères ?

Du sang à l’hémoglobine

Que contient le sang ? Et bien si

on centrifuge le sang on distingue 3 fractions : le plasma plutôt jaune,

c’est la portion liquide du sang, elle correspond à 55% du sang total, les

globules blancs et plaquettes (moins de 1%) et enfin les célèbres globules

rouges appelées hématies chez l’Homme qui correspondent à 45% du volume total (Ce pourcentage s’appelle

également hématocrite, sur une analyse de sang).

Ces hématies donnent leur couleur rouge au sang, ce sont

des cellules sans noyaux et pratiquement sans organites, elles contiennent pour

l’essentiel une seule protéine : la fameuse hémoglobine. Ces sacs

d’hémoglobine ont pour mission de transporter l’oxygène dans tout l’organisme

grâce à cette protéine aux propriétés remarquables (Je suis sûr que tous les amateurs du fameux

dessin animé « Il était une fois... la Vie» s’en souviennent).

[Les hématies en microscopie

électronique à balayage (fausses couleurs) et selon le dessin animé « Il était une fois... la Vie » (

Albert Barillé - 1987).]

La structure de l’hémoglobine

La protéine est composée de 4

sous-unités protéiques, les globines: deux α et

deux β, chaque sous-unité étant liée à un

groupement non protéique, l’hème ; d’où le nom :

« hémo-globine ». Cet hème contient un atome de Fer lequel peut se

lier avec la molécule de dioxygène. Chacune des millions de molécules

d’hémoglobine d’un globule rouge peut donc transporter 4 molécules de dioxygène.

L’emplacement réservé pour le dioxygène, n’est pas utilisé pour transporter le

dioxyde de carbone (CO2), par contre le monoxyde de carbone (CO) est suffisamment petit pour venir se fixer de

façon quasi-irréversible sur ce site. Comme la place de l’O2 est prise, le

manque d’oxygène se fait vite sentir même pour de faibles concentrations en CO…

C’est l’origine des empoisonnements au monoxyde de carbone souvent liés à de

vieux poêles et autres chaudières mal réglées.

[L’hémoglobine : une protéine à

structure quaternaire, c'est-à-dire composée de sous-unités. (2α et 2β)]

Une couleur variable selon le degré

d’oxygénation.

En absence d’O2 fixé sur l’hémoglobine,

l’atome de fer II (fer ferreux) lié par une liaison faible à un acide aminé

(l’histidine) est décalé par rapport au plan de l’hème. Il dépasse un peu comme s’il était tiré sur le coté par sa liaison avec l’histidine. De plus la répartition des électrons autour du noyau fait que le diamètre global de l’atome est important. On parle de configuration haut spin. A l’inverse lorsque le dioxygène se fixe sur l’atome de fer du coté opposé à celui de l’histidine, il prend une position parfaitement centrée par rapport au plan de l’hème, et son diamètre est réduit : on parle de configuration bas spin. Cette

simple différence entre la configuration haut spin et bas spin et les changements qui l'accompagnent, suffisent à créer

une différence importante dans le spectre d’absorption de la molécule, autrement

dit, sa couleur. Ainsi l’oxyhémoglobine absorbe beaucoup moins dans les

couleurs d’onde du rouge (env. 660nm) que la désoxyhémoglobine, qui apparaît donc moins

rouge. Son aspect est plus terne, plus proche du bleu, et voilà la raison de

cette représentation conventionnelle du sang non oxygéné en bleu et du sang

oxygéné en rouge.

Ci-dessus:

[A gauche: Configuration et position de l'atome de fer dans le plan de l'hème dans le cas de l'oxy. et de la désoxyhémoglobine.

A droite: Le spectre d’absorption de

l’hémoglobine oxygénée et non oxygénée, mesuré lors d’un TP de physiologie

animale de L3 (UPPA). La désoxyhémoglobine (en bleu) absorbe beaucoup moins dans le rouge (660nm) que l'oxyhémoglobine (en rouge).]

L’hémoglobine, qualifiée de pigment

respiratoire à cause de sa couleur, n’est pas la seule molécule à assurer cette

fonction de transporteur d’O2 dans le monde animal. Ainsi chez les crustacés ou

chez les mollusques, on trouve l’hémocyanine, qui comprend deux atomes de

cuivre. L’atome de cuivre oxydé donne alors une couleur bleu-verte au sang. Sans

doute les orcs du Seigneur des anneaux ont-ils également une hémoglobine

spécifique qui n’utilise pas le fer… Je propose le manganèse, à l’origine de

certains colorants noirs.

Pour finir sur une note moins triviale, sachez

que l’hémoglobine constitue un remarquable outil de phylogénie moléculaire chez les

gnathostomes (vertébrés possédant une mâchoire).

[Retour à l'accueil]

4 comments:

Permettez-nous de signaler une petite erreur : la phrase ci-dessous est fausse, c'est l'inverse (alors que la figure qui suite est juste)

"De plus la répartition des électrons autour du noyau fait que le diamètre global de l’atome est important. On parle de configuration Bas spin. A l’inverse lorsque le dioxygène se fixe sur l’atome de fer du coté opposé à celui de l’histidine, il prend une position parfaitement centrée par rapport au plan de l’hème, et son diamètre est réduit : on parle de configuration Haut spin."

Effectivement... L'erreur est corrigée! Merci!

Pour compléter sur la couleur bleue, je vous renvoie à un article de la revue Pour la Science de septembre 2010 "Du sang bleu dans les veines" http://blog.idphys.fr/2010/du-sang-bleu-dans-les-veines/ . Nous y expliquons pourquoi les veines nous apparaissent bleutées alors que le sang est rouge.

Trois phénomènes interviennent : i/ comme il est dit dans cet article, le sang oxygéné est d'un rouge vif tandis que le sang non oxygéné est rouge sombre. Cela signifie que le sang non oxygéné absorbe plus le rouge. ii/ la lumière rouge pénetre plus profondément dans les tissus que la lumière bleue. Autrement dit, même si le sang absorbe plus le bleu que le rouge, la présence d'une veine sous la peau contribue essentiellement à une absorption supplémentaire de rouge sans vraiment modifier la quantité de bleu absorbée. Notamment s'il s'agit de sang non oxygéné. iii/ S'ajoute à cela un effet de perception. En présence d'une veine, la peau, moins rouge apparait bleuté par un effet d'illusion d'optique a cause de sa proximité avec la couleur normale "rosée" qui est perçue comme blanche.

Cette chronique repose sur des mesures très complètes publiées dans l'article suivant : A. Kienle et al., Why do veins appear blue ? A new look at an old question, Applied Optics, vol. 35(7), pp. 1151-1160, 1996.

A. Kienle et al., Why do veins appear blue ? A new look at an old question, Applied Optics, vol. 35(7), pp. 1151-1160, 1996.

bonjour j'ai une question, comment se fait il que dans la domaine du médicale il arrive que le personnel éclaire nos veines avant de la lumière rouge pour les faire ressortir ?

Enregistrer un commentaire