Saviez-vous que Peter Jackson avant de réaliser le Seigneur

des anneaux fut un réalisateur de film gore à très petit budget ? (Voir par

exemple "Braindead" ou "Bad Taste"…) Autre

film bien adapté à notre sujet du jour: "Sweeney Todd, le diabolique

barbier de Fleet Street" de Tim Burton. Et que dire encore de la série Dexter,

où le personnage principal est un expert de l’analyse des tâches de sang et

également un tueur en série. Vous l'aurez deviné, notre sujet du jour est le sang. Star des films d’horreur, sa couleur rouge vif met nos sens en

alerte, et suffit à faire détourner le regard des plus sensibles (C’est

d’ailleurs pour cela que les orcs ont le sang noir et non rouge dans le Seigneur des anneaux : on évite

ainsi l’interdiction du film au moins de 12 ans ...). Mais à quoi est due cette

couleur si intense ? Et pourquoi le sang non oxygéné des veines est-il

toujours représenté plus sombre ou plus bleu que le sang oxygéné des

artères ?

Saviez-vous que Peter Jackson avant de réaliser le Seigneur

des anneaux fut un réalisateur de film gore à très petit budget ? (Voir par

exemple "Braindead" ou "Bad Taste"…) Autre

film bien adapté à notre sujet du jour: "Sweeney Todd, le diabolique

barbier de Fleet Street" de Tim Burton. Et que dire encore de la série Dexter,

où le personnage principal est un expert de l’analyse des tâches de sang et

également un tueur en série. Vous l'aurez deviné, notre sujet du jour est le sang. Star des films d’horreur, sa couleur rouge vif met nos sens en

alerte, et suffit à faire détourner le regard des plus sensibles (C’est

d’ailleurs pour cela que les orcs ont le sang noir et non rouge dans le Seigneur des anneaux : on évite

ainsi l’interdiction du film au moins de 12 ans ...). Mais à quoi est due cette

couleur si intense ? Et pourquoi le sang non oxygéné des veines est-il

toujours représenté plus sombre ou plus bleu que le sang oxygéné des

artères ?lundi 27 décembre 2010

Rouge sang !

Saviez-vous que Peter Jackson avant de réaliser le Seigneur

des anneaux fut un réalisateur de film gore à très petit budget ? (Voir par

exemple "Braindead" ou "Bad Taste"…) Autre

film bien adapté à notre sujet du jour: "Sweeney Todd, le diabolique

barbier de Fleet Street" de Tim Burton. Et que dire encore de la série Dexter,

où le personnage principal est un expert de l’analyse des tâches de sang et

également un tueur en série. Vous l'aurez deviné, notre sujet du jour est le sang. Star des films d’horreur, sa couleur rouge vif met nos sens en

alerte, et suffit à faire détourner le regard des plus sensibles (C’est

d’ailleurs pour cela que les orcs ont le sang noir et non rouge dans le Seigneur des anneaux : on évite

ainsi l’interdiction du film au moins de 12 ans ...). Mais à quoi est due cette

couleur si intense ? Et pourquoi le sang non oxygéné des veines est-il

toujours représenté plus sombre ou plus bleu que le sang oxygéné des

artères ?

Saviez-vous que Peter Jackson avant de réaliser le Seigneur

des anneaux fut un réalisateur de film gore à très petit budget ? (Voir par

exemple "Braindead" ou "Bad Taste"…) Autre

film bien adapté à notre sujet du jour: "Sweeney Todd, le diabolique

barbier de Fleet Street" de Tim Burton. Et que dire encore de la série Dexter,

où le personnage principal est un expert de l’analyse des tâches de sang et

également un tueur en série. Vous l'aurez deviné, notre sujet du jour est le sang. Star des films d’horreur, sa couleur rouge vif met nos sens en

alerte, et suffit à faire détourner le regard des plus sensibles (C’est

d’ailleurs pour cela que les orcs ont le sang noir et non rouge dans le Seigneur des anneaux : on évite

ainsi l’interdiction du film au moins de 12 ans ...). Mais à quoi est due cette

couleur si intense ? Et pourquoi le sang non oxygéné des veines est-il

toujours représenté plus sombre ou plus bleu que le sang oxygéné des

artères ?dimanche 21 novembre 2010

Chronique de dissection : la souris

Ce sont parmi les expériences les plus marquantes de l’enseignement ;

souvent critiquées ou évoquées comme un traumatisme, les dissections

n’en sont pas moins un remarquable exercice d’observation aux nombreuses

vertus pédagogiques. Dans ces articles intitulés « chroniques de

dissection » je reviendrai sur quelques TP de biologie animale de

l’UPPA.

Système digestif de la souris blanche.

Un modèle biologique incontournable

« C’est sans aucun doute le mammifère qui a le plus

contribué aux progrès de la science », voilà ce que l’on dit de la souris

blanche, Mus musculus, dans nos manuels. Bien sur de mon point de vue, le mammifère qui a le

plus contribué à la science c’est l’Homme (on fera abstraction de mickey, minus et cortex et autre souris surdoués)… Mais tout de même, comment expliquer

l’incroyable contribution de ce rongeur qui avant l’avènement de la science

était considéré comme un fléau des greniers à grain…

En réalité, ce succès s’explique parce que la souris rempli

tous les critères d’un modèle biologique :

Tout d’abord l’élevage des souris est économique, avec un faible volume occupé,

et une consommation de 5g de nourriture par jour seulement. De plus la

reproduction est aisée et rapide avec 5 à 15 portées par an, chacune donnant

naissance à une dizaine de souriceaux, soit une cinquantaine de souriceaux par

femelle par an ! Cette capacité à se reproduire rapidement associé à une

durée de vie courte correspond à une stratégie r : c’est en fait une façon

de compenser par le nombre une mortalité naturelle (prédation, famine etc.)

importante. On oppose cette stratégie à la stratégie K (longue durée de vie,

animaux de grande taille, reproduction en faible nombre).

Tout d’abord l’élevage des souris est économique, avec un faible volume occupé,

et une consommation de 5g de nourriture par jour seulement. De plus la

reproduction est aisée et rapide avec 5 à 15 portées par an, chacune donnant

naissance à une dizaine de souriceaux, soit une cinquantaine de souriceaux par

femelle par an ! Cette capacité à se reproduire rapidement associé à une

durée de vie courte correspond à une stratégie r : c’est en fait une façon

de compenser par le nombre une mortalité naturelle (prédation, famine etc.)

importante. On oppose cette stratégie à la stratégie K (longue durée de vie,

animaux de grande taille, reproduction en faible nombre).

Autre critère ; la souris est un excellent représentant

des mammifères (50% des espèces de mammifères sont des rongeurs), et sa

proximité avec l’Homme est suffisante pour bien des études (99% de gènes communs).

Dernier point, la somme de connaissances accumulées sur l’espèce, permet de

lancer pratiquement n’importe quel type d’étude, à titre d’exemple le séquençage

du génome de la souris est terminé depuis 2003.)

Chronique de dissection : la grenouille

Ce sont parmi les expériences les plus marquantes de l’enseignement ;

souvent critiquées ou évoquées comme un traumatisme, les dissections

n’en sont pas moins un remarquable exercice d’observation aux nombreuses

vertus pédagogiques. Dans ces articles intitulés « chroniques de

dissection » je reviendrai sur quelques TP de biologie animale de

l’UPPA.

La grenouille verte

Gardiennage pré-copulatoire et dimorphisme sexuel.

L’espèce du jour est la grenouille verte, Rana esculenta,

c’est la grenouille la plus fréquente en France. On la rencontre souvent à

proximité des mares et des berges peu profondes des étangs, qu’elles ne

quittent que très rarement contrairement à de nombreux autres amphibiens qui

mènent une vie plus terrestre.

Une rapide étude morphologique permet de mettre en évidence

un dimorphisme sexuel plus ou moins marqué. Outre la taille (le mâle est souvent

plus petit que la femelle), un premier caractère est la présence de sacs vocaux en arrière de la

bouche qui permettent un chant fort et varié apte à faire chavirer la plus

belle des grenouilles femelles !

Une fois la belle charmée le mâle va user

de son deuxième caractère sexuel secondaire : la callosité rugueuse de

l’index (seulement 4 doigts à l’avant, le pouce étant régressé) lui permettant

de s’agripper au dos glissant de sa partenaire annuelle. Il va ainsi rester

accroché sur le dos de la femelle (amplexus photo de droite) jusqu’à ce que celle-ci ponde un

chapelet d’ovocytes dans l’eau généralement emmêlé autour des végétaux des berges. La fécondation est donc externe,

et c’est pour s’assurer d’être le seul à féconder les ovocytes que le mâle

s’agrippe à la femelle. C’est un exemple

de gardiennage pré-copulatoire (mate-guarding), une étape clé de la

reproduction qui correspond à une forme de une sélection sexuelle. En effet les mâles se

retrouvent en compétition pour l’accès aux femelles les plus fécondes et les

plus proches de la ponte. Inversement pour les femelles un gardiennage

pré-copulatoire long est un gage de qualité du mâle et donc une forme de

sélection (en plus du chant).

Une fois la belle charmée le mâle va user

de son deuxième caractère sexuel secondaire : la callosité rugueuse de

l’index (seulement 4 doigts à l’avant, le pouce étant régressé) lui permettant

de s’agripper au dos glissant de sa partenaire annuelle. Il va ainsi rester

accroché sur le dos de la femelle (amplexus photo de droite) jusqu’à ce que celle-ci ponde un

chapelet d’ovocytes dans l’eau généralement emmêlé autour des végétaux des berges. La fécondation est donc externe,

et c’est pour s’assurer d’être le seul à féconder les ovocytes que le mâle

s’agrippe à la femelle. C’est un exemple

de gardiennage pré-copulatoire (mate-guarding), une étape clé de la

reproduction qui correspond à une forme de une sélection sexuelle. En effet les mâles se

retrouvent en compétition pour l’accès aux femelles les plus fécondes et les

plus proches de la ponte. Inversement pour les femelles un gardiennage

pré-copulatoire long est un gage de qualité du mâle et donc une forme de

sélection (en plus du chant).

Une fois la belle charmée le mâle va user

de son deuxième caractère sexuel secondaire : la callosité rugueuse de

l’index (seulement 4 doigts à l’avant, le pouce étant régressé) lui permettant

de s’agripper au dos glissant de sa partenaire annuelle. Il va ainsi rester

accroché sur le dos de la femelle (amplexus photo de droite) jusqu’à ce que celle-ci ponde un

chapelet d’ovocytes dans l’eau généralement emmêlé autour des végétaux des berges. La fécondation est donc externe,

et c’est pour s’assurer d’être le seul à féconder les ovocytes que le mâle

s’agrippe à la femelle. C’est un exemple

de gardiennage pré-copulatoire (mate-guarding), une étape clé de la

reproduction qui correspond à une forme de une sélection sexuelle. En effet les mâles se

retrouvent en compétition pour l’accès aux femelles les plus fécondes et les

plus proches de la ponte. Inversement pour les femelles un gardiennage

pré-copulatoire long est un gage de qualité du mâle et donc une forme de

sélection (en plus du chant).

Une fois la belle charmée le mâle va user

de son deuxième caractère sexuel secondaire : la callosité rugueuse de

l’index (seulement 4 doigts à l’avant, le pouce étant régressé) lui permettant

de s’agripper au dos glissant de sa partenaire annuelle. Il va ainsi rester

accroché sur le dos de la femelle (amplexus photo de droite) jusqu’à ce que celle-ci ponde un

chapelet d’ovocytes dans l’eau généralement emmêlé autour des végétaux des berges. La fécondation est donc externe,

et c’est pour s’assurer d’être le seul à féconder les ovocytes que le mâle

s’agrippe à la femelle. C’est un exemple

de gardiennage pré-copulatoire (mate-guarding), une étape clé de la

reproduction qui correspond à une forme de une sélection sexuelle. En effet les mâles se

retrouvent en compétition pour l’accès aux femelles les plus fécondes et les

plus proches de la ponte. Inversement pour les femelles un gardiennage

pré-copulatoire long est un gage de qualité du mâle et donc une forme de

sélection (en plus du chant).

[Les sacs vocaux (à gauche) et la callosité sur le doigt N°2

(à droite) chez le mâle. La callosité ne s’observe qu’en période de

reproduction, la coloration peut-également varier énormément.

jeudi 28 octobre 2010

Chronique de dissection : Le maquereau

Ce sont parmi les expériences les plus marquantes de l’enseignement ;

souvent critiquées ou évoquées comme un traumatisme, les dissections

n’en sont pas moins un remarquable exercice d’observation aux nombreuses

vertus pédagogiques. Dans ces articles intitulés « chroniques de

dissection » je reviendrai sur quelques TP de biologie animale de

l’UPPA.

Ceci étant dit, les hommes et les prédateurs naturels du maquereau ne sont pas les seuls à l’exploiter en tant que ressource! Ainsi on trouve dans la cavité générale, de nombreux vers parasites de quelques millimètre de long, roulés en de petits cercles jaunes ou blancs opaques, ou formant parfois des kystes. Mentionnons par exemple le genre Anisakis, petit ver nématode, pouvant provoquer une forte réaction immunitaire lorsqu’il est consommé avec la chair crue des poissons.

Mais ces parasites ne sont rien en comparaison de celui découvert dans la cavité buccale d’un des maquereaux (photo). Il s’agit d’un crustacé isopode (toutes les pattes sont identiques) comme le cloporte) de la famille des Cymothoidae long de quelques centimètres. Pour l’identification exacte, le groupe DORIS : Données d'Observations pour la Reconnaissance et l’Identification de la faune et de la flore Subaquatiques, a permis de conclure qu'il s'agit de Ceratothoa oestroides (Remerciements à Benjamin Guichard, vétérinaire spécialiste des pathologies des poissons, et Jean-Paul Trilles, Professeur spécialiste pour certains Crustacés).

Le maquereau

Parasitisme à gogo !

Pour ce second TP nous passons dans le groupe des vertébrés

avec le maquereau, poisson pélagique (de haute mer) relativement commun, qui

fait l’objet d’une pêche industrielle. L’exploitation de se poisson gras (riche

en omega3, vitamines A, et B) se fait bien sur à destination de l’Homme, mais

également des élevages de saumons. Sachant qu’il faut 6kg de poissons pour

« faire » 1kg de saumon, et qu’une personne meurt de faim toutes les

4 secondes dans le monde … cherchez l’erreur !

Ceci étant dit, les hommes et les prédateurs naturels du maquereau ne sont pas les seuls à l’exploiter en tant que ressource! Ainsi on trouve dans la cavité générale, de nombreux vers parasites de quelques millimètre de long, roulés en de petits cercles jaunes ou blancs opaques, ou formant parfois des kystes. Mentionnons par exemple le genre Anisakis, petit ver nématode, pouvant provoquer une forte réaction immunitaire lorsqu’il est consommé avec la chair crue des poissons.

Mais ces parasites ne sont rien en comparaison de celui découvert dans la cavité buccale d’un des maquereaux (photo). Il s’agit d’un crustacé isopode (toutes les pattes sont identiques) comme le cloporte) de la famille des Cymothoidae long de quelques centimètres. Pour l’identification exacte, le groupe DORIS : Données d'Observations pour la Reconnaissance et l’Identification de la faune et de la flore Subaquatiques, a permis de conclure qu'il s'agit de Ceratothoa oestroides (Remerciements à Benjamin Guichard, vétérinaire spécialiste des pathologies des poissons, et Jean-Paul Trilles, Professeur spécialiste pour certains Crustacés).

|

| Ceratothoa oestroides |

[La cavité buccale du maquereau, et le crustacé parasite observé Ceratothoa oestroides: longueur environ 3 cm (Autres photos). Ce parasite "peut poser problème dans les élevages méditerranéens de bars et

daurades, non pas tant par les lésions buccales qu'il provoque que parce

qu'il empêche les poissons de s'alimenter normalement" indique B. Guichard.]

mardi 26 octobre 2010

Chronique de dissection : le criquet

Ce sont parmi les expériences les plus marquantes de l’enseignement ;

souvent critiquées ou évoquées comme un traumatisme, les dissections

n’en sont pas moins un remarquable exercice d’observation aux nombreuses

vertus pédagogiques. Dans ces articles intitulés « chroniques de

dissection » je reviendrai sur quelques TP de biologie animale de

l’UPPA.

Pièces buccales et anatomie du criquet

Le sujet d’étude : Locusta migratoria

« Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité; elles dévorèrent toutes les plantes de la terre et tous les fruits des arbres, […] et il ne resta aucune verdure aux arbres ni aux plantes des champs dans tout le pays d'Égypte. »

La Bible, Livre de l'Exode 10, verset 16.

La Bible, Livre de l'Exode 10, verset 16. Le criquet migrateur, Locusta migratoria est une espèce d’insecte orthoptère faisant partie de la catégorie des locustes : c'est-à-dire les criquets grégariaptes (aptes à la vie grégaire, en essaim). C’est le cas également du criquet pèlerin ou du criquet nomade. Lorsque la densité de population est relativement faible, le criquet mène une vie solitaire et mange en quantité normale. Mais dans certaines conditions, lorsque la densité de population augmente, du fait de vent convergent, de la répartition des végétaux, ou de la concentration des pontes (80 à 100 œufs tous les 2 mois), les criquets forment un essaim. Sous l’effet de la sérotonine, la morphologie et le comportement du criquet changent alors radicalement : la coloration est plus vive, la prise alimentaire plus importante (chaque criquet mange son propre poids en végétaux chaque jour !), et le comportement est grégaire avec formation d’essaims pouvant dépasser plusieurs milliards d’individus.

Bien sur les conséquences sont désastreuses pour les cultures, l’essaim pouvant parcourir jusqu’à 200km par jour sous l’action des vents. Les criquets grégaires ne sont pas l’une des 10 plaies d’Egypte pour rien !

[Le criquet du désert, en phase grégaire à gauche et en phase solitaire à droite]

mercredi 13 octobre 2010

Les éponges de nos salles de bains

C’est un objet devenu rare mais que l’on trouvait facilement au côté d’une pierre ponce de Sicile sur le bord d’une baignoire à pied, d’une couleur plutôt brune orangée, avec une structure en alvéoles, et imbibée d’une odeur caractéristique de savon de Marseille, c’est l’éponge de toilette [Spongia officinalis, photo ci-contre]… Aujourd’hui notre image de l’éponge a bien changée, bien sûr il y a Bob d’un côté, et Scotch Brite de l’autre, munie de son grattoir à faire rougir un hérisson.

C’est un objet devenu rare mais que l’on trouvait facilement au côté d’une pierre ponce de Sicile sur le bord d’une baignoire à pied, d’une couleur plutôt brune orangée, avec une structure en alvéoles, et imbibée d’une odeur caractéristique de savon de Marseille, c’est l’éponge de toilette [Spongia officinalis, photo ci-contre]… Aujourd’hui notre image de l’éponge a bien changée, bien sûr il y a Bob d’un côté, et Scotch Brite de l’autre, munie de son grattoir à faire rougir un hérisson. Le plaisir des systématiciens

Bob l’éponge cité en introduction, aura tout de même un mérite remarquable, malgré sa forme rectangulaire et sa maison ananas, celui d’inscrire dans l’inconscient collectif que les éponges sont des animaux et non des végétaux. Cette question a en effet longtemps été un sujet de discorde au XIXème siècle. En effet, la vie fixée, l’absence de système nerveux bien définit ou de motilité (capacité au mouvement) importante portent à croire que les éponges sont des végétaux. Cependant le mode de nutrition hétérotrophe, et les étapes du développement avec la présence de deux feuillets embryonnaires, indiquent qu’il s’agit bien d’animaux à la vie fixée.

Bob l’éponge cité en introduction, aura tout de même un mérite remarquable, malgré sa forme rectangulaire et sa maison ananas, celui d’inscrire dans l’inconscient collectif que les éponges sont des animaux et non des végétaux. Cette question a en effet longtemps été un sujet de discorde au XIXème siècle. En effet, la vie fixée, l’absence de système nerveux bien définit ou de motilité (capacité au mouvement) importante portent à croire que les éponges sont des végétaux. Cependant le mode de nutrition hétérotrophe, et les étapes du développement avec la présence de deux feuillets embryonnaires, indiquent qu’il s’agit bien d’animaux à la vie fixée. [Ci-contre: Bob l’éponge, héros de la série animée éponyme]

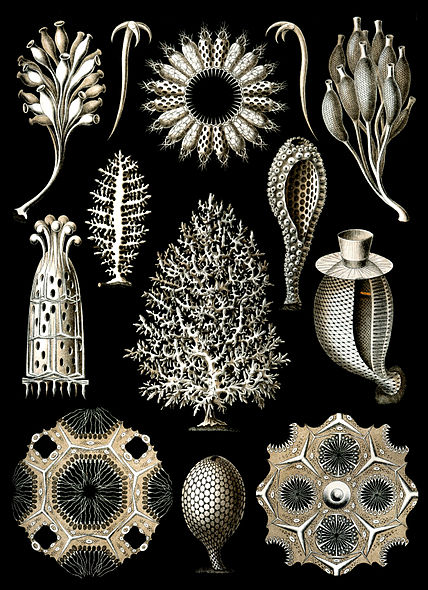

Encore aujourd’hui les éponges sont un casse tête pour les systématiciens, avec des animaux aussi simples le nombre de caractères permettant d’établir une classification à l’intérieur du groupe est faible, et ne permet pas de définir des ensembles robustes d’un point de vue phylogénétique. Heureusement les études moléculaires apportent de nouveaux caractères (notamment l’ARNr 18S) qui devraient permettre dans les années à venir de stabiliser la classification des éponges. Actuellement les éponges sont classées en trois groupes : Les demosponges qui présentent des formes complexes (types leucon), les éponges hexactinellides, dont le « squelette » est siliceux et enfin les éponges calcaires (squelette calcaire).

[les éponges calcaires (à gauche) et les éponges hexactinellides (à droite), planche de H.Haeckel, 1904]

mercredi 1 septembre 2010

Remarquables Cephalopodes

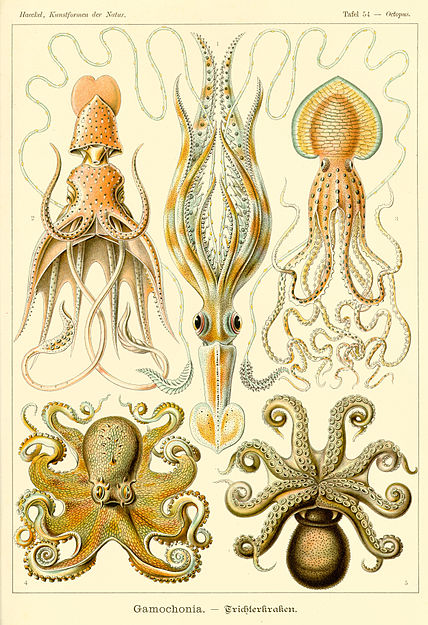

La coupe du monde de football a eu deux mérites : mettre en évidence l’incompétence de l’équipe de France, et mettre en évidence les capacités d’un groupe remarquable : les céphalopodes dont le plus éminent représentant « Paul le Poulpe » a présenté des capacités parapsychiques proches de la divination. En effet Paul le poulpe a prédit l’équipe gagnante pour les matchs de l’Allemagne avec un pourcentage de réussite remarquable (près de 90%). Remarquons au passage que le pourcentage de réussite sur un tirage est déjà de 50%, finalement Paul n’a fait que gagner à pile ou face plusieurs fois de suite ! Pour ceux qui seraient intéressés par la procédure voyez la vidéo en bas d’article. Une telle performance mérite un examen approfondi de ces céphalopodes aux caractéristiques biologiques fascinantes…

La coupe du monde de football a eu deux mérites : mettre en évidence l’incompétence de l’équipe de France, et mettre en évidence les capacités d’un groupe remarquable : les céphalopodes dont le plus éminent représentant « Paul le Poulpe » a présenté des capacités parapsychiques proches de la divination. En effet Paul le poulpe a prédit l’équipe gagnante pour les matchs de l’Allemagne avec un pourcentage de réussite remarquable (près de 90%). Remarquons au passage que le pourcentage de réussite sur un tirage est déjà de 50%, finalement Paul n’a fait que gagner à pile ou face plusieurs fois de suite ! Pour ceux qui seraient intéressés par la procédure voyez la vidéo en bas d’article. Une telle performance mérite un examen approfondi de ces céphalopodes aux caractéristiques biologiques fascinantes…

[Planche du celèbre biologiste Ernst Haeckel concernant les céphalopodes]

Le pied dans la tête…

Les céphalopodes sont des mollusques dont le pied, masse musculeuse servant à la locomotion, migre en avant de la tête, d’où le nom du groupe : céphalopode : « pied dans la tête ». On compte 730 espèces de céphalopodes divisées en deux groupes, les tétrabranches (nautiles : proches des ammonites fossiles à coquille externe) et les dibranches dont les décapodes (10 tentacules : seiches et calmars) et les octopodes (pieuvres ou poulpes et argonautes). Ils se repartissent sur l’ensemble des mers du globe exceptée la mer noire et vivent à de grandes profondeurs. Le plus gros spécimen jamais observé est un calmar géant (genre Archtiteuthis) de plus de 20m tentacules compris soit le plus imposant de tous les « invertébrés »!

mercredi 11 août 2010

Pourquoi faut-il jeter la classification traditionnelle ?

Nous avons vu dans l’article précédent quelques caractéristiques de la méthode de classification moderne ou cladistique. Et si les classifications changent, au grand damne de tous les systématiciens vétérans, il y a de multiples raisons à cela qu’il convient de présenter avant de jeter à la poubelle nos vieux traités (c’est une image, n’est faites rien de grâce !).

Nous avons vu dans l’article précédent quelques caractéristiques de la méthode de classification moderne ou cladistique. Et si les classifications changent, au grand damne de tous les systématiciens vétérans, il y a de multiples raisons à cela qu’il convient de présenter avant de jeter à la poubelle nos vieux traités (c’est une image, n’est faites rien de grâce !).L’anthropocentrisme et le finalisme

Les anciennes classifications utilisent des groupes privatifs tels que « invertébrés », « agnathes » etc. Or ces groupes n’ont pas de valeur phylogénétique, ils ne permettent pas d’établir des rapprochements, mais juste de souligner l’absence d’attributs présents chez d’autres groupes. Ainsi les vertébrés n’ont pas les vertèbres que l’homme a, les agnathes n’ont pas la mâchoire que l’homme a. En ce sens la classification traditionnelle hérite du défaut d’anthropocentrisme et de finalisme de « l’échelle des êtres » de Leibnitz (1646-1715) qui voyait dans la nature un ordre et une gradation linéaire des espèces des lichens aux mousses, des poissons aux reptiles, des Hommes aux anges…

mardi 10 août 2010

La classification phylogénétique en résumé.

La biologie animale fut révolutionnée au cours des 30 dernières années par l’application de la méthode de classification de Willi Hennig : la cladistique formalisée dès 1950, et qui propose de créer des groupes comportant un ancêtre commun et la totalité de ses descendants. De sorte que le concept darwinien de descendance avec modification se trouve pour la premières fois complètement et rigoureusement exploité. Mais avant de revenir sur ces principes de classification revenons sur la démarche du classificateur et sur l’objectif d’une classification pertinente.

La biologie animale fut révolutionnée au cours des 30 dernières années par l’application de la méthode de classification de Willi Hennig : la cladistique formalisée dès 1950, et qui propose de créer des groupes comportant un ancêtre commun et la totalité de ses descendants. De sorte que le concept darwinien de descendance avec modification se trouve pour la premières fois complètement et rigoureusement exploité. Mais avant de revenir sur ces principes de classification revenons sur la démarche du classificateur et sur l’objectif d’une classification pertinente.

[Arbre phylogénétique du vivant produit de la méthode cladistique de Hennig, représentation circulaire.]

dimanche 8 août 2010

La Biologie animale une science de structure

Après quelques semaines de pause bien méritée (enfin je

crois), l’heure est venue pour moi de me remettre à l’ouvrage, d’autant que ma

situation professionnelle change, et oui grâce à ce Blog j’ai décroché un poste

en biologie animale et physiologie animale à l’UPPA (Université de Pau et des

Pays de l’Adour). C’est l’occasion pour moi de remettre à jour mes

connaissances en biologie animale et de vous en faire profiter ! C’est

pourquoi les prochains articles seront orientés biologie des organismes, aussi

connu sous le nom de biologie animale ou zoologie.

La biologie

animale : objet d’étude et disciplines liées

Comme son nom l’indique clairement la biologie animale est

le discours sur la vie des animaux, que l‘on nomme également métazoaires pour plus

de prestige. Cette science a donc pour but de décrire avec précision et rigueur

l’ensemble du « règne animal » dans toute sa diversité, d’établir des

comparaisons morphologiques et anatomiques qui permettront d’établir des

« plans d’organisation » sorte de « schémas type » d’un

groupe animal, et graal de toute zoologiste « à l’ancienne ».

[Plan d’organisation d’un mollusque type : cet

organisme imaginaire possède tous les attributs des mollusques mais n’as pas

d’existence réelle]

Inscription à :

Articles (Atom)